体育の授業が「体育嫌い」を生まないために

少し前に話題になった「体育の授業が大嫌い」で始まる短文のエッセーをご存じでしょうか?

「体育大嫌い」エッセーに共感◆ヒャダインさん訴え、大学で教材に

ヒャダインさんは体育の授業で「できない」ことをみんなの前でやらされ、「人格形成において障害になった」と語っています。数値目標や「できること」だけに目を向けた教育の在り方の弊害だと感じます。

そんな中、中野区が体育に関する考え方を大きく転換する方針を示して、注目しています。

区議会子ども文教委員会報告資料(3/12)▼

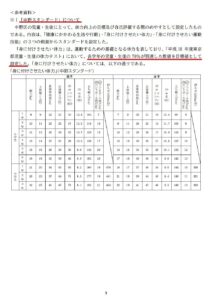

📒子ども文教委員会資料「令和6年度中野区体力にかかわる調査の結果と体力向上に向けた取組について 」

中野区はこれまで「中野スタンダート」という握力や50メートル走などの各種目で「70%の子どもが達成できる目標値」を設定し、その目標を達成できるような指導をしてきました。これはまさに、「数値目標による指導」だったと思います。

中野区はこれまで「中野スタンダート」という握力や50メートル走などの各種目で「70%の子どもが達成できる目標値」を設定し、その目標を達成できるような指導をしてきました。これはまさに、「数値目標による指導」だったと思います。

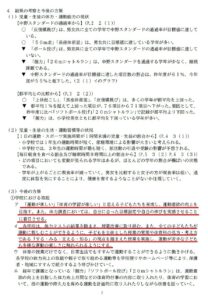

今回、中野区は「体力調査の詳細な数値を上げることに捉われず、子どもたち一人ひとりの成長や伸びを実感させることが重要」として、この「中野スタンダート」を2024年度限りで廃止し、新しい現状分析にあり方を検討していくとしました。

今回、中野区は「体力調査の詳細な数値を上げることに捉われず、子どもたち一人ひとりの成長や伸びを実感させることが重要」として、この「中野スタンダート」を2024年度限りで廃止し、新しい現状分析にあり方を検討していくとしました。

また、体育の授業にあたっては「「運動が楽しい」「体育の学習が楽しい」と思える子どもたちを育成し、運動意欲の向上を目指す」こと、全ての子どもたちが運動に親しむことができるように、子どもを主体とした授業の実現などの改善を進めていく方針を示しました。

また、体育の授業にあたっては「「運動が楽しい」「体育の学習が楽しい」と思える子どもたちを育成し、運動意欲の向上を目指す」こと、全ての子どもたちが運動に親しむことができるように、子どもを主体とした授業の実現などの改善を進めていく方針を示しました。

非常に重要な転換だと思います。私は委員会質疑の中で、「こうした授業の実践を行うための人員配置をしっかり行うこと」や、指標も「自らの成長を実感できている子どもの割合」など、一人ひとりに着目したものを設定するよう求めました。

今後の取り組みに注目したいと思います。