はばたき通信第57号を発行しました

1面

2025年第1回定例会の中身を報告する「はばたき通信」第56号を発行しました。

中野サンプラザ跡再開発の続報、2025年度予算で取り組まれる主な事業の紹介、私の予算特別委員会総括質疑の中身の紹介、世田谷区の不登校支援施設に視察に行ったことなどを報告しています。郵送をご希望される方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。

現在の中野サンプラザの様子

1. 中野サンプラザ地区再開発 住民参加で全面的見直しへ

・ 野村不動産との協定解除へ

野村不動産は2025年1月に施設配置をこれまでの超高層1棟から2棟にする提案を行い、2月28日に最終的な変更案を示しました。この提案に対して中野区は3月11日、中野サンプラザ地区の市街地再開発事業について野村不動産との協定を解除し、野村不動産とは再開発の協議を行わない方針を発表しました。

・ 住民参加で全面的見直しへ

3月14日、区議会での議論の際に酒井区長は「住民参加の仕組みを考えたい」「あらゆる可能性を検討し、検討のプロセスも区民に示したい」と表明しました。党区議団も事業者選定の公平性の観点から野村不動産との協議の継続に疑義を示すとともに、区民からは事業の見直しを求める声も上がっていました。今回の中野区の決断は区民の声を受け止めたものであり、高く評価できるものです。

同時に、今後の再開発のあり方について、住民がしっかりと関与できる枠組みを作ることが重要です。日本共産党区議団として、3月24日に区長に対して申し入れを行いました。

申し入れ内容の要旨(申し入れの全文はこちら)

申し入れ内容の要旨(申し入れの全文はこちら)

① 住民参加でまちづくりのあり方を検討し、決定すること

② 事業の見直しにあたってはあらゆる選択肢を除外せず、メリット・デメリットを示して比較し、今後のまちづくりを検討すること

③ この事業について議会をはじめ住民が良く理解し、判断できるようできるよう分かりやすく、正確な情報発信・情報公開を行うこと

2面

2. 2025年度予算 くらしに寄り添う様々な施策が実現

第1回定例会で2025年度予算が可決しました。区内では物価上昇の下で、格差の拡大が懸念されています。そうした中、党議員団が議会質問や要望

書の中で取り上げてきた様々な施策が実現することになりました。

【若者・高齢者】

・ 国民健康保険料の値下げ

・ コミュニティソーシャルワーカーの導入(複雑化・複合化した課題を抱える家庭への支援)

・ 聴力健診の導入

・ 補聴器購入費助成制度の予算拡充

【多様性・住みやすいまちづくり】

・ まちなかへのベンチ設置費用の助成

・ 公園トイレ等のユニバーサルデザイン改修工事

・ 外国人のためのオンライン日本語教室事業

【防災・環境】

・ 新耐震基準の木造住宅に対する耐震改修等助成

・ 再生可能エネルギー・省エネルギー機器導入助成の予算拡充

【子ども】

・ 病児保育事業の拡充(区内中部に実施拠点を増やす)

・ 不登校支援の拡充

さらに 実施の方向が示されたもの

・ 大学進学に向けた給付型奨学金制度

・ 低所得世帯へのエアコン設置費助成

現在のみたけ公園のトイレ

現在の上鷺西公園のトイレ

3. トイレ洋式化改修が行われます

みたけ公園(鷺宮3)、上鷺西公園(上鷺宮5)で、トイレの洋式化改修が2025年度に行われます。

3面

4. 予算特別委員会 総括質疑を行いました

予算特別委員会では以下の項目について、質問を行いました。そのやり取りの一部についてご紹介いたします。

1.2025年度予算案について

(1)区民の暮らしに寄り添った施策について

(2)気候危機対策について

(3)基金の積み立てについて

(4)中野駅新北口駅前エリア再開発事業について

(5)アニメを活かした賑わいづくりについて

2.国民健康保険事業特別会計について

質疑に立つ羽鳥区議

3.地域のまちづくりについて

(1)西武新宿線連続立体交差事業について

(2)西武新宿線沿線まちづくり整備方針の改定について

(3)鷺宮西住宅の建て替えについて

4.児童館職員について

・ 西武線連続立体交差で「複線シールド」での地下化の検討を

Q.西武鉄道と協定を締結して野方1号踏切の除却を検討するならば、高架化だけでなく、複線シールドでの地下化も検討すべきでは。

A.複線シールドでの地下化の検討を行う予定はない。

Q.西武新宿線沿線まちづくり整備方針の改定にあたり、地下化や高架化について記載する必要があるのでは

A.地下化、高架化に関わらない鉄道立体交差化を踏まえたまちづくり整備方針の改定を行っている。

地下化した小田急線下北沢駅付近

高架化した西武池袋線中村橋駅付近

東京都も中野区も「早期実現」の実現可能性がある「複線シールドによる地下化」を検討すらしようせず、あまりに不誠実な態度です。まず高架化との比較検討を真剣に行い、判断材料を示すべきです。

鉄道の高架化と地下化を比べると、できあがるまちの姿は全く異なります(右下写真参照)。まちづくり整備方針の改定でも西武線の連続立体交差化をふまえたまちづくりの姿を示さなければ、検討は中途半端になってしまうのではないでしょうか。中野区はもっと、「区民とともにまちづくりを考える」姿勢を示してほしいと思います。

・気候危機対策の推進を

Q.区民の環境学習として、雨庭づくりに取り組んでは。(画像406 雨庭の実例(雨水を取り込み、石敷きの地面から浸透させる))

A.雨庭の意義や効果等を普及啓発していきたい。

Q. 「気候区民会議」を設置し、区民と政策を考える取り組みを行ってはどうか。

A.気候区民会議を含め、何が二酸化炭素排出削減に有効か検討していく。

Q.区報で気候危機を前面に据えた特集をしてはどうか。

A.担当部門と調整し、実現したい。

雨庭の実例(雨水を取り込み、石敷きの地面から浸透させる)

※雨庭とは―屋根などに降った雨水を下水道に直接流すのではなく、一時的に貯留し、ゆっくりと地中に浸透させる構造をもった植栽空間

気候危機対策は今すぐ取り組まなければいけない課題です。中野区における対策のカギは「電力からの二酸化炭素の排出を減らす」ことです。省エネ・再エネ普及のための予算をしっかり確保することと、対策のカギを区民によく周知することを求めました。

また、「雨庭」を普及して、集中豪雨の被害を抑える取り組みを行うよう求めました。

壁一面に並ぶ作品

壁一面に並ぶ作品

4面

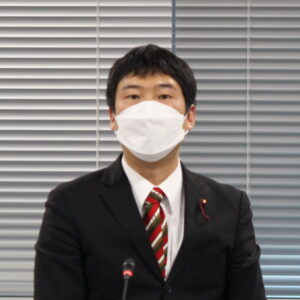

5. 視察報告 不登校支援の充実を求めて

1月に世田谷区の「ほっとスクール城山」という心理的理由等で不登校状態にある児童生徒が体験活動などの集団生活を送ることができる施設に視察に伺いました。施設では表現活動を通して自己肯定感を高めるため、様々な作品づくりが行われ、壁一面に作品が並んでいました。一人ひとりの生き方を応援する施策を進めるために参考になりました。

6. 経営状況が「苦しい」80% 介護事業者アンケート

昨年度、介護報酬が改定され、訪問介護に係る報酬が2~3%引き下げられました。事業者の倒産も相次ぎ、「介護が受けられない」事態が心配されています。党区議団として、「事業者アンケート」を実施しました。

経営状況が「苦しい」「大変苦しい」と回答した事業者が80%に上るとともに、たくさんのご意見が寄せられました。

党区議団では、中野区に対して緊急の経営支援を行うこと、事業者の実態把握を行うこと、を求めています。

寄せられた意見(一部)

・ 人手不足により、新規の依頼を断っている。

・ 募集しても人が集まらない。

・ 基本報酬が少ない上に、処遇改善等の加算がないため、給与を上げることができない。

7. 第1回定例会日誌

・ 2月13日/本会議 浦野区議が住まい支援について福祉部門と住宅部門の連携の必要性について認識を問う。区として必要性を認識した答弁がされる。

・ 2月14日/本会議 いさ区議が避難所の運営指針にスフィア基準を取り入れるよう求める。区は次期改定で盛り込むと答弁。

・ 2月21日/予算特別委員会 羽鳥区議が質問。詳しくは3面へ。

・ 2月25日/予算特別委員会 武田区議が質問。介護事業者アンケートの結果を示し、支援を迫る。

・ 2月28日/予特子ども文教分科会 保育園の空き定員による減収を補填する制度の実施を求める。

・ 3月13日/子ども文教委員会 教員の「働き方改革」のための実態調査が報告される。教員の負担を軽減するための取り組みを求める。

・ 3月17日/駅周・沿線特 「西武新宿線沿線まちづくり整備方針(案)」が報告され、西武新宿線の連続立体交差後のまちの姿を明記して方針を検討するよう求める。

・ 3月21日/本会議 日本共産党が提出した「高額療養費の自己負担上限引き上げ撤回を求める意見書」「核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加を求める意見書」が可決される。

『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』

8. 日々雑感

イスラエルによる虐殺を止めたい 『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』

この映画はイスラエル人2人・パレスチナ人2人の4人の監督による今まさに進行しているイスラエル軍によるパレスチナ人の村の破壊を追ったドキュメンタリーです。映画に出てくる「合法的な」村の破壊、そしてその中での暴力や弾圧の描写は全て現実のこと。胸が苦しくなる描写ばかりですが、この無法を日本を含む世界中が止めていないという現実を知るため、多くの人に観ていただきたい。